『マックス・ペイン(Max Payne)』(Rockstar Games、Remedy Entertainment / 2001年)

Amazon | マックス ペイン【CEROレーティング「Z」】 | ゲーム

今回は、2001年のゲーム「マックス・ペイン(Max Payne)」を紹介したい。

これまでPS2以前の古いゲームはあまりやってこなかったのだが、マックス・ペインは大好きなロックスター・ゲームス(Rockstar Games)社の人気作品であり、「アラン・ウェイク(Alan Wake)」のRemedy社が開発した作品ということで、興味本位でやってみることにした。

PS5で安く買えるし、おもしろくなければ止めればよいと思って、軽い気持ちではじめたのだが、モノトーンで描かれた薄汚れた都会の渋い世界観やストーリーと、シンプルながらも鋭く奥深さを感じる戦闘に魅せられ、最後まで存分に楽しむことができた。極めて没入感の強い、カルトな魅力に満ちたあふれた作品であった。

古いゲームということでスルーしてきたのがもったいないゲームだった。

ロックスターゲームスの「グランド・セフト・オートIII(GTA3)」や「グランド・セフト・オートIV(GTA4)」でも表現された都会のうらぶれた空気感や、「アラン・ウェイク」で描かれたダークな精神世界に入り込む表現にも共通点があるので、これらのゲームが好きな人にも改めて注目していただきたい作品だ。

ストーリーやゲームプレイについて

まずは、ストーリーとゲームプレイを簡単に紹介したい(序盤のネタバレあり)。

ときは3年前、アメリカのニュージャージーで、妻と幼い娘との幸せな生活を送っていたマックス・ペイン刑事の一家に悲劇が起きる。マックスの帰宅直前に、家に押し入ったジャンキーたちに、妻と娘が惨殺されてしまうのだ。

ちょうど帰宅したマックスは、その場でジャンキーたちを撃ち倒したが手遅れだった。「ヴァルキア」というドラッグに犯された連中の仕業だった。

告別式後、マックスはDEA(麻薬取締局)へ異動。その後3年間ヴァルキアの出所を追い続けていたところ、パンチネロ・ファミリーのジャック・ルピーノがヴァルキアを取引するという情報を入手。マックスはこのファミリーに潜入することになった。

親友でもある同僚のアレックスと、もう一人の刑事B.B.だけがマックスの正体を知っており、頼れるのは彼ら2人だけだ。

B.B.より、ジャック・ルピーノが動くとの情報が入る。アレックスとも落ち合うために、地下鉄のロスコー・ストリート駅に向かったところ、アレックスが何者かによって銃殺される。マックスがアレックス殺害の容疑者となってしまい、マフィアとニューヨーク市警の両方から追われる身となっていく。

マックスの孤独な闘いが始まった。ジャック・ルピーノの居場所を突き止め、家族とアレックスの復讐を果たすため、まずは彼の手下や側近と対峙していく。

パンチネロ・ファミリーの取引相手や敵対勢力も登場し、背後に潜んだ大きな陰謀が少しずつ明らかになっていく・・・。

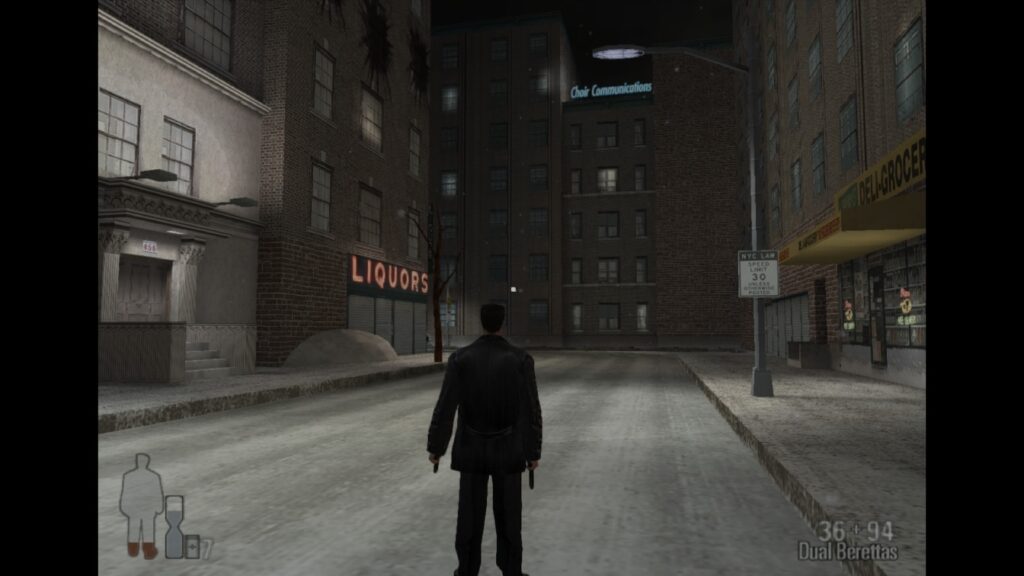

「マックス・ペイン」より:寒々しくうらぶれた通り

–

ゲームを進めていくにつれ、真相がじわじわと判明していくミステリーのような展開がおもしろい。マックスのモノローグとアメコミ調の絵による会話劇によって、要所要所でストーリーが語られるので、どういった陰謀が隠されていくのかをじっくり考えながら進めていくと、終盤の伏線回収が存分に楽しめるだろう(とはいえ、登場人物が多く、ストーリーも入り組んでいるので、アメコミ調の会話劇をじっくりと読みながら進めていく必要がある)。

次に、ゲームプレイは、三人称視点でマックスを操作するアクションゲームで、リニアな構造となっている。広めのエリアや行き先を迷わせるようなマップはほとんどなく、銃撃戦をメインに、テンポよく直線的に進んでいく。

ゲームプレイ(戦闘)で考慮が必要な要素は非常にシンプルだ。「銃の種類(弾薬数)」、「体力」、「バレットタイム(動きがスローモーションになるシステム)」の3つが中心となる。

武器は、複数の銃や手榴弾などがあり、ゲームの進捗と共に種類も増えてくる。二丁拳銃で撃ちまくれるのがマックス・ペインの大きな特徴で、かなりの爽快感がある。弾薬は道中に倒した敵や棚などから手に入れる(武器によって異なる所持数の制限がある)。

体力は、ペインキラー(鎮痛剤)を棚などから入手して回復する(所持数の制限がある)。

バレットタイムという、銃撃の際に動きをスローにする要素も、このゲームの重要な側面だ。とにかくカッコいいのだ。スローにすることで、複数の敵を順に狙って一気に殲滅することが容易となるが、使える時間が限られている(使うごとに使用時間が減少し、敵を倒すと増加していくシステム)。

後にも触れるが、これら「銃の種類/弾薬の残数」「体力と鎮痛剤の残量」「バレットタイムの残り時間」の3つのバランスを考え、効果的に戦っていく試行錯誤が、単純ながら非常におもしろい。

「荒涼とした都会」の世界観

次に、ゲームの世界観について話したい(※どういうエリアが出てくるかという程度の軽めのネタバレあり)。

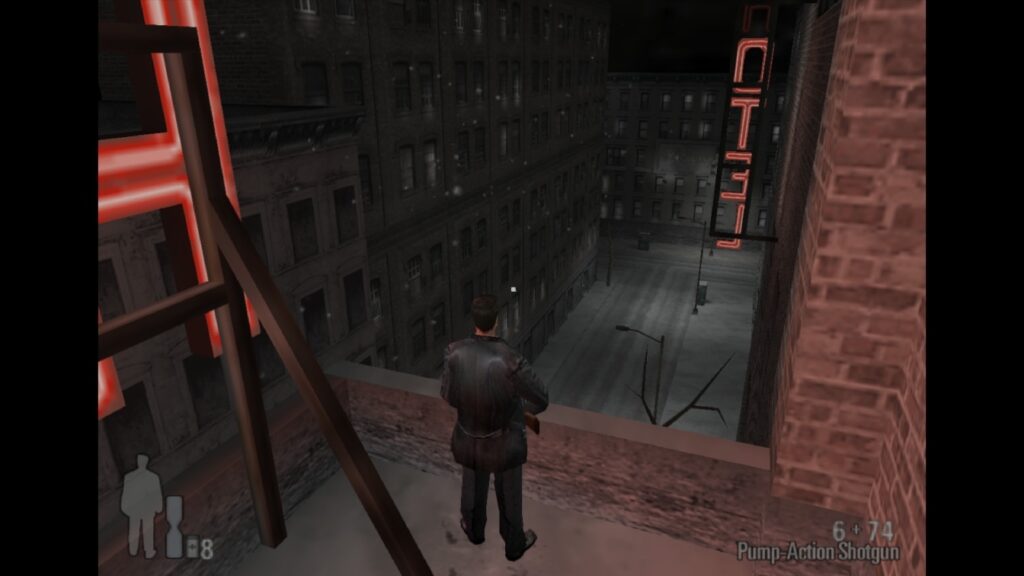

「マックス・ペイン」より:上から寂れた通りを眺める

–

古いゲームのため、当然、グラフィックや演出、キャラの動きなど、近年のゲームのように洗練されているわけではないだろう、ということはわかっていた。よって、あくまで「古い白黒映画を楽しむように味わい深くプレイしよう」と思って始めた。

結果、まさに期待通りに、アメリカの薄汚れた「いぶし銀」の空気感や、ハードボイルドでダークなストーリーを、「味わい深く」プレイすることができた。

古いゲームということでグラフィックはどうなのかと懸念していたが、一旦入り込むと、古いゆえの粗さのような部分はさほど気にならなくなった。むしろ、絵画的/リミナルスペース的なシンプルさが、都会の外れのうらぶれた雰囲気を存分に醸していた。

なにより、アメリカの「寂しく薄汚れた都会の死角・裏通り感」を味わえる数々のロケーションが最高だ。

地下鉄の構内やその地下道、殺風景なビルの一角(屋上や螺旋階段の踊り場、裏通りなど)、古い安ホテル、コンテナヤード/倉庫エリア、廃れた工場といった荒涼とした都会の風景が次々と登場する。

このようなアメリカの「普段注目されない殺風景な場所が醸し出す魅力」に心惹かれる。敵がいない時間帯に、周りの風景と空気感をじっくりと味わう時間が大好きだった。

わかる人にはわかると思うが、都会なのに人が少なく見放されたような区画の雰囲気に、物寂しいノスタルジックな魅力を感じるのだ。

廃墟やゴーストタウンに漂う荒廃した魅力とも似通っているが、それらをより無機質でドライにした「渋いリミナル・スペース」感。エドワード・ホッパーの絵画や、スティーブン・ショアの写真が醸し出す「ありふれた場所になぜか漂う、懐かしい寂しさ」を、暗く荒廃させた空気感とでもいおうか。

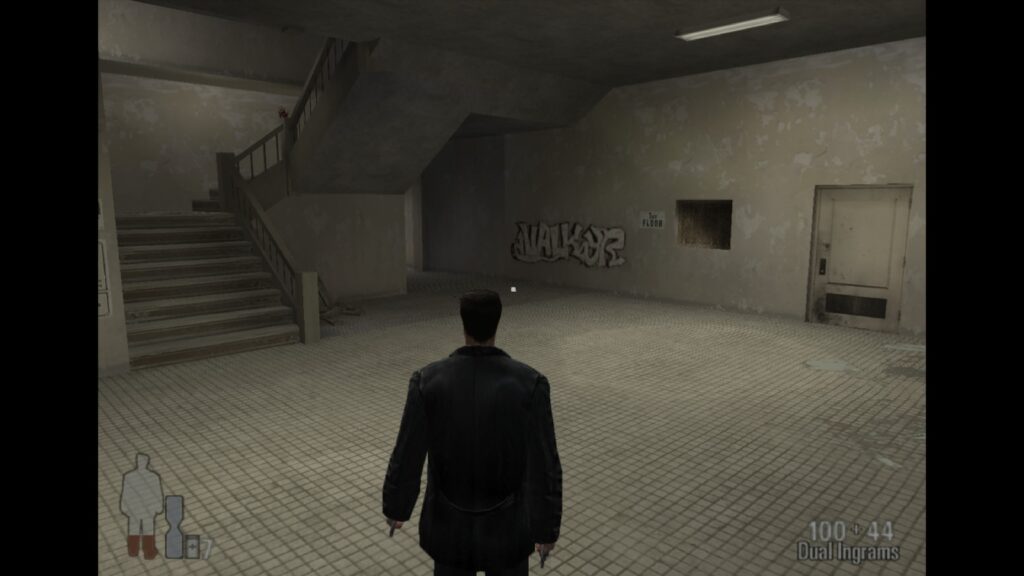

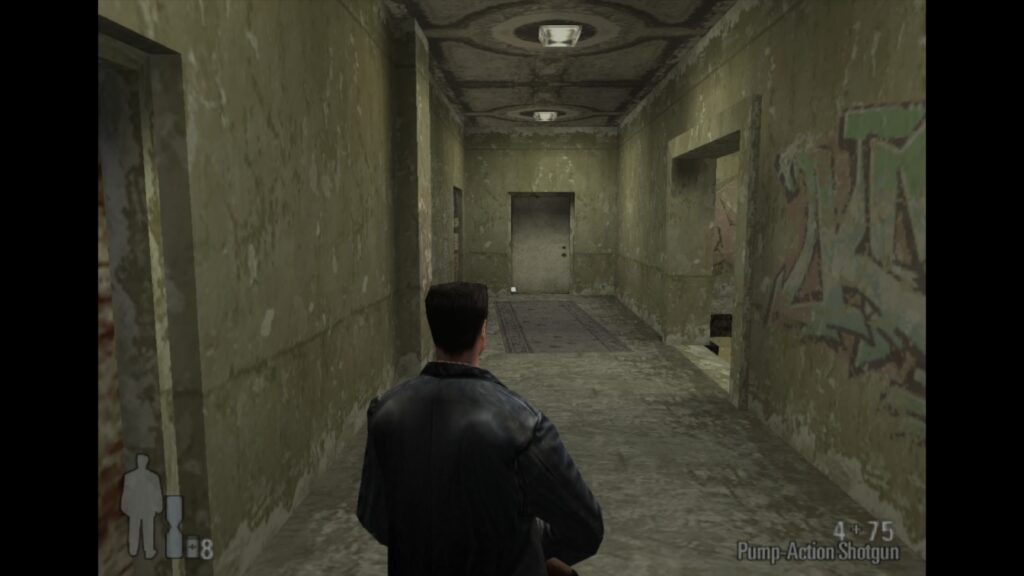

「Max Payne」より:薄汚れたビルの一角

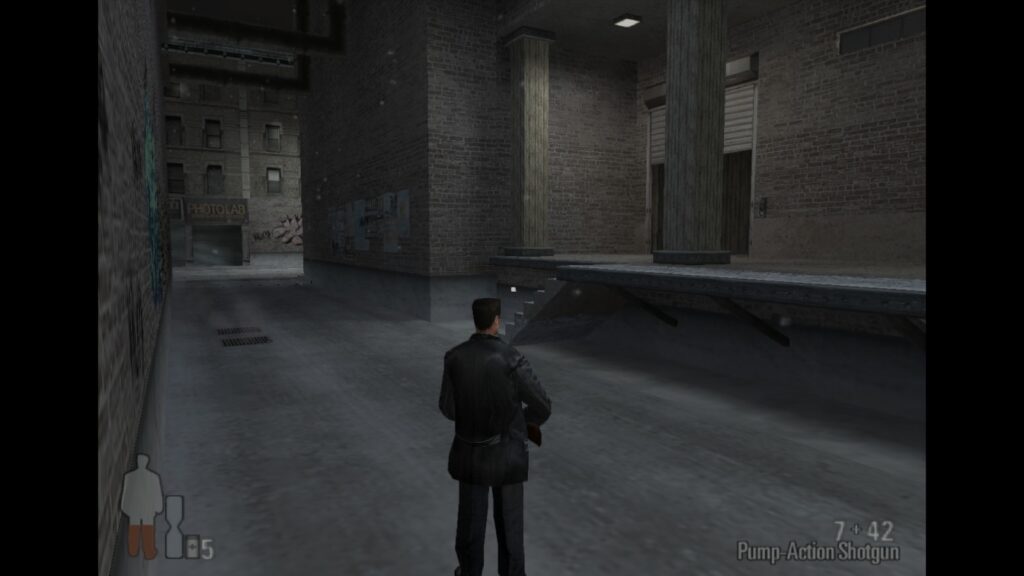

「Max Payne」より:物寂しいビルの裏通り

.

また、天候や時間帯も、雪や嵐、夜で統一され、ドラッグや、ポルノ、オカルト(悪魔主義的な儀式現場)といった犯罪的・退廃的なギャングの営みも次々に登場する。

マックスのディープな語り口調や、犯罪がはびこる中での孤独な状況、エレガントで不穏な音楽も、荒廃した世界観を増強していく。

ゲームにハマっていくにつれ、銃撃アクション主体の渋めのギャング映画に浸りたくなってくる。

マックスのモノローグでも、街の荒廃した雰囲気が頻繁に語られる。

『暗く、寒い。外は飢えたケダモノの街だ。』

『ルピーノのビルには場末の匂いが立ち込めていた。酒屋、質屋、そしてコインランドリーはノミ屋や高利貸しのチンピラで埋め尽くされていた。』

こういった、「アメリカの都会に潜む荒野」的な世界観が好きな人に、ぜひ味わってほしいゲームだ。古いギャング映画を見るような感覚で、滋味豊かにプレイしてほしい。

ヒリヒリするシャープな戦闘

味わい深く世界観を堪能する一方で、期待していた以上に「新鮮に」「エキサイティングに」ゲームプレイを楽しむこともできた。近年のビッグタイトルとも感触が異なる、シャープな戦闘が没入感を高めていたのだ。

別のジャンル(映画)の例えになるが、「古い西部劇の名作をゆったり・まったりと味わおう」と思って、「駅馬車」や「シェーン」を見たところ、思っていたより鋭くインパクトのあるアクションシーンが登場し、鞭で打たれたような衝撃を感じたことを思い出す。

これらは大昔の作品なので、ビジュアルや音声などの技術面では、近年の映画とは比べるべくもないだろう。よって、古さから滲み出る「趣き」を中心に楽しもうと思って見たら、いやいや「鋭さ」や「スピード感」「インパクト」といった側面でも、まったく引けを取らないじゃないか!むしろ最近の作品より凄みがあるんじゃないか・・・と度肝を抜かれた感覚と似ていたのだ。

「鋭さ」といっても、派手で大掛かりな衝撃といった意味合いではなく、コンパクトな鋭さだ。近年のオープンワールドゲームのように、この大きな拠点をどうやって攻略しようかといったおもしろさとは異なり、ヒリヒリする「局地的な戦闘」の駆け引きと爽快感が存分に楽しめる。

曲がり角や部屋に入ると敵がいそうな場合に、まず行き先を、撃たれないように気を付けながら、チラ見し、可能であれば注意深く観察する。

壁に隠れながら撃っていくカバーシステムはないので、ちまちまと敵を一人ずつ倒していけるわけではない(※全くできないわけではないが、相手に体を晒すので自分も被弾するのだ)。

よって、敵の居場所や動きを(可能な範囲で)目視で把握し、一気に突入し攻撃する。動きがスローになるバレットタイムを使ってもいいし、そのままスピード感を保ちながら攻撃してもいい。敵も瞬時に反撃してくる。

昨今のゲームのように、壁越しに敵の位置がハイライトされるシステムや、カバーシステムがないからこそ味わえる緊張感が心地良い。

この撃つか撃たれるかの「一瞬の緊張感」に、このゲーム(戦闘部分)の魅力が詰まっているといっても過言ではないだろう。

「Max Payne」より:廃れたビルの通路。敵がどこに潜んでいるかわからないので緊張する。

.

敵のAIは案外自然な動きを見せ、ワンパターンという感じでもない。じっと行き先で待っているだけでなく、こちらに向かってくる場合もあるし、死角から急に飛び出してくる場合もある。それ以外にも、隠れながら動いたり、退散したり、いろんなパターンを見せる。

敵の動きが予想ができないので、事前に逃げ場を考えておくのもおもしろい。それでもやられることが多いが、何回も死にながら戦略を練っていく楽しさがある。

とにかく、ゲームに浸っている間、「殺るか殺られるか!」という言葉が頻繁に脳裏に浮かぶ。この緊張感がたまらないのだ。

といっても、そういう緊迫したシチュエーションがいくつか続くと、場面が切り替わったりして、すぐにセーブポイントに行けるのもよかった。難しさとホッとするバランスが非常に良く、テンポよく進むことができるのだ。ほどよく緊張感と没入感が継続し、やめどきを失うゲームだった。

シンプルでソリッドなカッコよさ/にじみ出る奥深さ

上に書いてきた内容と重複する部分もあるが、このゲームには「無駄を削ぎ落としたストイックなカッコよさ」と「地味な奥深さ」をずっと感じていた。

もちろん古いゲームは技術的な限界から、必然的にこういった特徴を有しているともいえるだろう。

マックス・ペインの場合、暗く寒々しいトーンや色合いの統一感、ストーリーをアメコミ風に表現した簡素さ、ほぼ戦闘一本に絞り込んだゲームプレイなど、引き算の美学が際立っている。

その一方で、銃撃戦やマップに、地味な奥深さも感じ続けていた。

例えば、倉庫とか工場といった無機質なエリアが多いが、どれも非常に簡易な構造をしている。ゲームプレイも、捉えようによっては同じことの繰り返しともいえる。しかし、ちょっとした視覚的に異なる「荒廃感」の魅力や、マップ作りの工夫、敵の配置や動きの違いもあって、シンプルでもなかなかに奥深い。

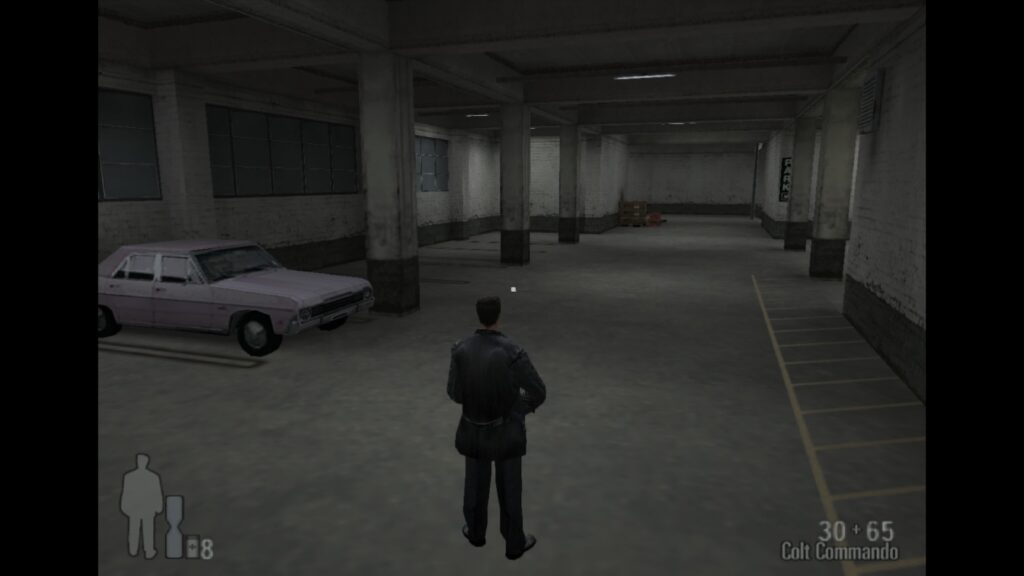

「Max Payne」より:人気のない立体駐車場。ロケーションとして味わい深いが、戦闘の舞台としても非常におもしろい。

–

武器の種類や体力の回復方法なども非常にわかりやすいが、(上にも書いたように)武器による操作性の違いや、残り銃弾数、体力やバレットタイムの残量などを考慮して、少ない選択肢の中から戦い方を選んでいく過程が「地味に」おもしろい。

例えば、バレットタイムを節約すると(スローにせずに戦闘をすると)、被弾によって体力が減る可能性が高くなる。

弾薬を節約するため連射銃の使用を控えると(通常のハンドガンのみで済ませるなど)、これまた、敵を倒すのが遅くなるため、被弾が増える。

逆に、体力温存のために、銃弾やバレットタイムを使いまくると、その後の攻撃力/残量が不足していく。

弾薬や鎮痛剤、バレットタイムの残量が次に補填されるまで、どの要素を節約するべきか、を常に考えさせられる。次の敵が今回の敵より手ごわい場合に備えて何かを節約すると、別の要素が減少していくという「トレードオフ」の状況が生じて、悩ましい。

この悩ましさを、一瞬の早業で、無駄なく敵を倒すことで克服していく爽快感が、戦闘の奥深さにつながっているのだ。

また、マックスの少し慣性のある独特の動きや、力強い銃撃の感触も、プレイを続けていきたくなる味わい深さにつながっているような気がしてならなかった。

初めてプレイする人は、おそらく最初は、マックスのぎこちない動きが気になるかと思う。古いゲームゆえのモーションの不自然さや、少し慣性のある動き(きびきびと動かせない)からくる、もどかしさを感じるのではないだろうか。

しかし、ゲームを進めていくほどにじわじわと馴染んできて、この操作感が心地良く感じるようにさえなる。ややもっさり(ぎくしゃく)気味の動きから繰り出される迫力とスピードのある銃撃感の組み合わせが、何か癖になるような心地良さに変わっていくのだ。この辺りの操作感も、シンプルな奥深さを感じさせる要因ではないだろうか。

プレイしている間、ジャンルは異なっていても、こういった「シンプルでソリッドなカッコよさ/奥深さ」を持つ音楽や映画が次々と頭に浮かんきた。

たとえば、昔のロックで言えば、ジョン・レノンの「ジョンの魂」や、ジューダス・プリーストの「ブリティッシュ・スティール」。こういったアルバムにある「派手な装飾を削ぎ落とし、音楽の芯の部分だけをあぶり出したような表現」に類似性を感じた。飾りをなくし、芯だけを取り出しても、音楽の深みを存分に味わうことができる傑作だ。

ギャングや銃撃戦などを描く古いアクション映画の中でも、そういった感覚の作品が思い浮かぶ。特に、ミッションや目的に向かって、ストイックに突き進んでいくようなシンプル構造の「カッコいい」映画だ。

例えば、ウォルター・ヒル監督の「ザ・ドライバー」や、ジョン・フランケンハイマー監督の「RONIN」。西部劇では、リチャード・ブルックス監督の「プロフェッショナル」のような作品が頭によぎる。どれもシンプルでも芯が強く、味わい深くもクールな作品だ。

マックスペインの場合、復讐劇という感情も大きな側面なので、これらの「冷徹なプロの仕事」という方向性とは異なるのだが、それでも作品全体に宿る「無駄を省いて目的に進んでいくソリッドさ」に似通ったクールな魅力を感じるのだ。

「マックス・ペイン」が醸し出す、こういった心に引っ掛かり続けるようなカッコよさと、懐の深い奥深さが、多くの人を長年引き付けるカルト的な魅力につながっているのかもしれない。

僕自身も、単に「おもしろかった!」と言って忘れてしまうような感覚ではなく、パッケージ版を買って棚に置いておきたくなるような、「こだわりを持って好きになる」魅力を存分に感じた。

ちなみに、僕は2周プレイしたのだが、2周目も1周目に引けを取らないくらい楽しめた。もちろん初見の緊張感は薄まっているのだが、操作の慣れからくる、よりスムーズなプレイが心地良い。バレットタイムもカッコよく扱うことができるようになり、2周目にも関わらず、やめ時を失ってしまうのだ。ストーリーの伏線などもより理解ができ、全体としてつくづく奥深いゲームだと、改めて感心させられた。

苦手だった側面

一方、個人的にあまり好きでなかった点も書いておきたい。細い道を落ちないように歩かなければならない精神世界(悪夢)のエリアがいくつか出てきたが、落ちまくって、非常にストレスを感じた笑。

PS5でやったのだが、コントローラーのちょっとした操作違いで、主人公がクルクル動いてしまうのだ。その上、迷路的な構造にもなっているため、いつ終わりがくるのだろうか・・・という、うんざりした気持ちになった。

しかし、この理不尽な難しさ(何回も死んで、やり直しさせられるもどかしさ)が、主人公の「心の奥に居座った終わりのない苦しみ」を表現しているものだとしたら、ゲームならではの極めて優れた表現方法といえるのかもしれない。

(※というか、単に自分の操作が下手すぎなだけかも・・・と思っていたら、その通りだった笑。二周目はほとんど落ちることなく、スムーズに進むことができたのだ。)

また、古いゲームであり、最近のゲームほど懇切丁寧な説明がされていない。よって、このエリアをどうやって進むかわからない「詰んだ」と感じる状況にも度々直面すると思うが、ネット上の攻略サイトや、YouTubeのプレイ動画などを参考にしながら、最後までやってみてほしいと思う。

関連しておすすめしたいゲームや映画、本

『アランウェイク(Alan Wake) リマスター版(Alan Wake Remastered)』(Epic Games、Remedy Entertainment / 2010年、リマスター版:2021年)

上にも書いたが、同じRemedy社が開発したゲーム「アランウェイク」のリマスター版も、ぜひともプレイしてほしい。

アラン・ウェイクのフェイスモデルをしたサム・レイク氏が、両作品のシナリオライターでもあり、類似した展開や表現が楽しめる。もちろん世界観など異なる点も多いが、ダークなトーンや、三人称視点のリニアなゲーム構造、精神世界を描く側面など、共通点も多い。

ストーリーは、作家のアランウェイクが、休暇で妻とワシントン州のスモールタウンを訪れるところから始まる。しかし、コテージに着くやいなや、何者かによって妻が連れ去られてしまう。妻を取り戻すために動き出すアランだったが、町が「闇」によって支配されて、闇に操られた人や物体がアランを攻撃してくる(この闇の雰囲気がかなり怖い!)。何が現実か妄想かわからない混沌とした状況の中、アランは必死で妻の行方を追い続ける。

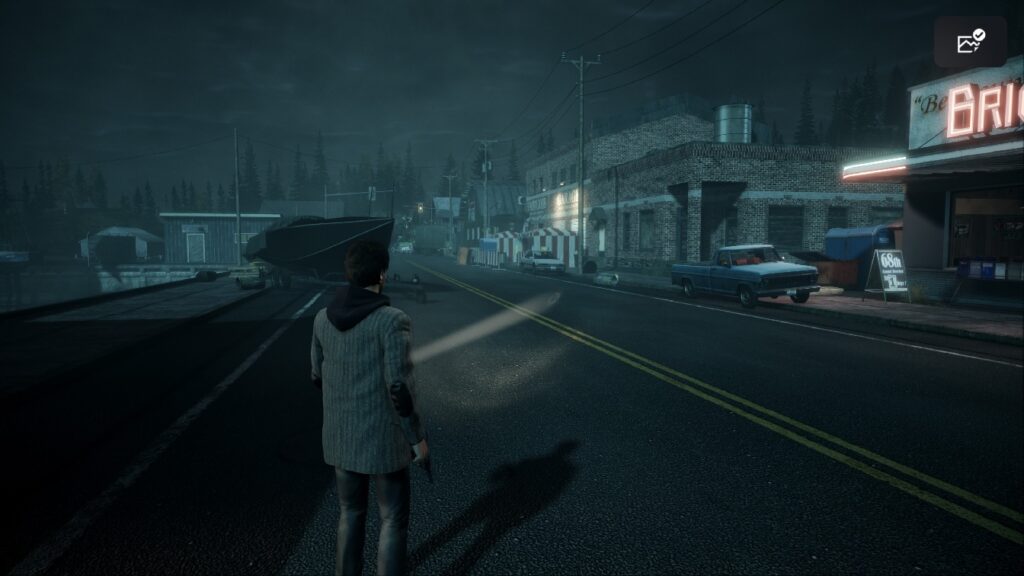

個人的には、道中のロケーションが非常に魅力的だった。マックス・ペインがアメリカの「荒廃した都会」を描くとしたら、アランウェイクは「荒廃した田舎や自然」を見事に描いている。「アメリカの田舎」といって思い浮かぶ風景が次々に登場するのだ。

山々や深い谷、森や川といった自然に囲まれた街が舞台となっており、国立公園のハイキングトレイルや、炭鉱跡、農場といったロケーションを進んでいく。アメリカ好きな僕としては、「怖いアトラクション付きの観光」をしているようで非常に楽しかった。

マックス・ペインの方が10年程度古い作品であるため、グラフィックや、複雑で多彩な物語の描き方は、アランウェイクの方が巧みだ。恐ろしくも魅力的な独特の世界観にどっぷり浸れるだろう(ただし、戦闘のおもしろさや奥深さは、地味ながらマックス・ペインの方に軍配が上がる。)

いずれにせよ、マックス・ペインとの共通点が多く、非常に没頭できる作品であるため、ぜひアランウェイクも「セットで」楽しんでほしい。両方プレイすることで、アメリカの都会と田舎の寂れた魅力が満喫できるはずだ。

「Alan Wake」より: 海に面したスモールタウンの寂しげな風景

「Alan Wake」より: 打ち捨てられた炭鉱跡にて

「Alan Wake」より: 街を取り囲む雄大な自然

Amazon.co.jp: Alan Wake Remastered : ゲーム

『Stray (ストレイ)』(BlueTwelve Studio / 2022年)

「世界観」の面では、(ジャンルや方向性は全く異なるが)猫を操作するSFゲーム「Stray」をおすすめしたい。猫が迷い込んでしまった壁に囲まれ荒廃した世界の謎を解き明かしていく。じわじわと真相に近づいていくストーリーや探索要素が楽しめる作品だが、グラフィックと世界観も素晴らしい。

マックス・ペインで、「廃れた都会の空気感」をじっくりと楽しめた人にぜひともおすすめしたい作品だ。美しく薄汚れた風景に終始浸ることができる。

といっても、犯罪や暴力にあふれたマックスペインとは異なり、Strayはかわいらしい猫やロボットがメインの(廃れてはいるものの)まったりと癒されるステージが大部分を占める(敵が出てくる少し怖いステージもあるが)。

猫の三人称視点で、リニアな構造を進んでいくアクションゲームだが、こちらはやや広めの入り組んだエリアを、いくつか探索できる。敵が出現するエリアも限られているため、猫の目を通した観光気分でゆっくりと世界観を満喫できるのだ。

近未来の廃れた東京っぽいエリアの飲み屋街や、地下鉄の構内、集合住宅など、様々なロケーションが登場する。特に、まったり感を感じさせる数々の「部屋」の描写(例えば、学生アパートを彷彿させる趣味にあふれて散らかった部屋など)や、荒れ果てた下水道などの、乱雑で薄汚れた場所を細部にいたるまで「美しく」描写している。「廃墟/産業遺産巡り」や「工場萌え」といったワードにときめく人にぜひ体験してほしい作品である。

なお、こちらはPS5の作品であり、グラフィックは極めて精細だ。個人的には、何もないエリアで、風景や空気感に浸りきってしまい(いろいろ観察するのが楽しい)、なかなか先に進めないゲームであった。

「Stray」より:自然と同化しつつある荒廃した施設

「Stray」より:薄汚れているのに美しい風景 1

「Stray」より:薄汚れているのに美しい風景 2

Amazon.co.jp: Stray(ストレイ) -PS4 : ゲーム

『ホットライン・マイアミ(Hotline Miami)』(Dennaton Games、Devolver Digital / 2012年)

「戦闘」の面では、見下ろし視点の2Dゲーム「ホットライン・マイアミ(Hotline Miami)」を紹介したい。ファミコン時代を彷彿させるようなビット絵で描かれており、当然ビジュアルは、マックス・ペインとは全く異なる。

しかし、戦闘のシャープさと奥深さはマックスペインと似た「肌触り」を持っており(それを倍増した感覚)、マックス・ペインの10倍くらいは死んで覚えて攻略していくゲームだ。

ストーリーは、アメリカのマイアミに住む男が、留守電に残されている殺人の依頼を実行していく日々を描く。ギャング等の拠点に侵入し、建物の中の人間を皆殺しにしていく、極めて陰惨で暴力的な世界観だ。

とはいえ、退廃的で気だるくポップなテクノ系音楽や、現場でかぶる動物マスクのデザイン、アクが強いキャラクター描写が醸し出す独特のサブカル的な感触に、カルトな魅力を強く感じた。

敵との倒し合い/撃ち合いは、まさに「殺るか殺られるか」の早撃ち勝負だが、戦闘の奥深さも際立っている。どうやって周りの敵を倒していくか、多彩な方法が考えられるのだ。

上から見たマップの構造と、敵の配置/動きを考慮し、自分なりの武器や手段を選んで攻略していく過程が極めておもしろい。アクションのスピード感と、局面をどう打開するかというパズル的側面のバランスが卓越しているのだ。

僕自身はこのような難解なアクションゲームが非常に苦手なのだが・・・(何十回も死にながらも)サクサクと進めるテンポの良さと(死んでも一瞬でリスタートできる)、攻略のおもしろさに魅了され、最後まで没頭することができた。

また、マフィアが出てくる血生臭い暴力に支配された世界観や、夢か現実かわからない精神面を描くストーリー面にも、マックス・ペインとの共通点が感じられる。

難易度が非常に高く、また、こういうレトロなビジュアルが好みでない人も多いかもしれない(僕自身もそうだった)。しかし、実際にゲームをプレイしないとわからない「戦略性とひりひりする攻防」の奥深さや、ポップカルチャーとしてのクールな肌触りに、脳汁が出まくるに違いない。

「ビジュアルは最先端だが、ゲーム性は面白くない」といったゲームの対極ともいえる、非常に高品質な作品なので、ぜひチャレンジしてもらいたい。

「Hotline Miami」より:アクの強いキャラクター描写

「Hotline Miami」より:一番左にいるのが主人公。上からマップの構造と敵の配置/動きを精査する。一見したビジュアルの印象よりも、はるかにおもしろい。

Amazon.co.jp: ホットライン マイアミ Collected Edition – PS4 : ゲーム

マックス・ペインを彷彿させる世界観や銃撃戦が見どころの映画もいくつか紹介したい。本来、2008年に公開されたジョン・ムーア監督の「マックス・ペイン」を第一におすすめしたかったのだが、ヒリヒリした銃撃戦が少なく、ビジュアルなどがゲームよりも派手でスタイリッシュな路線であったため、個人的にはしっくりこなかったのが正直なところだ。よって、ここでは別の作品を紹介してみたい。どちらも(カルト的な魅力というより)サクッと楽しめる良質なエンターテインメント作品だ。

『ペイバック』(ブライアン・ヘルゲランド監督/1999年)

アメリカの都市を舞台に、銃撃されお金を奪われた主人公が、マフィアの元にお金を奪い返しにいくストーリー。それほど高額とは言えないお金を、命がけで取り返しに行くというユーモアのある感覚が、メル・ギブソン演じる主人公の憎めない存在感と合わさって、(ギャング映画にしては)ややユルめの世界観を構築している。苦戦しながらも少しずつお金の在りかに近づいていくストーリー展開と、ニューヨークのギャング映画などによく出てくるロケーションの味わいが見どころだ。とはいえ、終盤の一瞬の迫力のある銃撃戦に魅了されるだろう。

『96時間』(ピエール・モレル監督/2008年)

パリ旅行に行った未成年の実娘が、現地で何者かによって拉致される。アメリカ人の父親が、決死の覚悟で娘を取り返しにいくストーリー。連れ去られた理由は、ネタバレになるため書かないが、フランスの社会情勢を考えさせられる陰惨な状況が、映画の背景として描かれる。父親は元CIA工作員のため、娘を探り出し、救い出すための様々な能力を見せつける。少しずつ娘の居場所に近づいていく過程で、スピーディーで迫力のあるカーチェイスや銃撃戦を存分に堪能することができる。

Amazon.co.jp: 96時間 [Blu-ray] : リーアム・ニーソン, ファムケ・ヤンセン, マギー・グレイス, ピエール・モレル: DVD

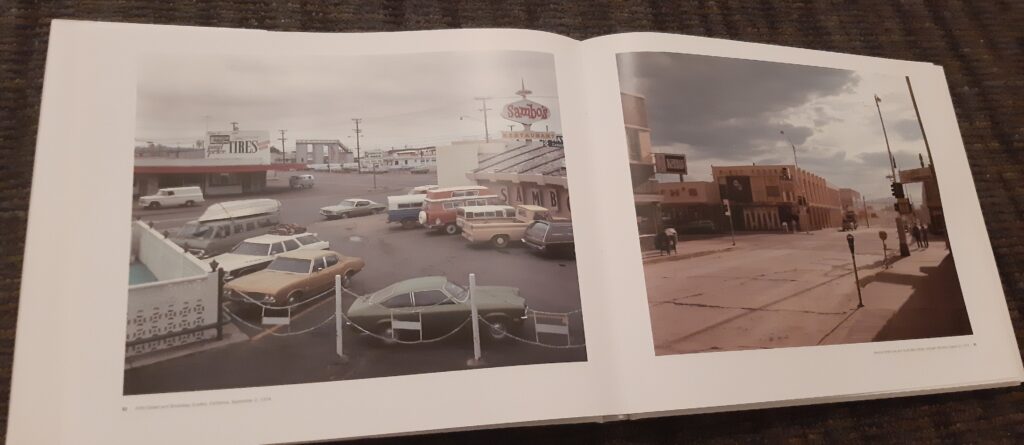

また、今回文中で触れたエドワード・ホッパー(Edward Hopper)の絵画と、スティーブン・ショア(Stephen Shore)の写真についても軽く触れておきたい。

どちらも、「マックス・ペイン」のロケーションのように薄汚れていないし、荒廃していない。世界観も全く異なっている。犯罪や暴力とは無縁の平和な世界だ。

しかし、特別ではない、どこにでもあるような場所を描いて/撮っているだけなのに、「寂しく、どこか懐かしい」という感覚を抱かせ、「マックス・ペイン」が描く、なんでもない都会の一角に感じる空気感に共通点を感じたのだ。アメリカ独特の、装飾感のないリミナルスペースのような空気感を、絵画/写真で味わってほしい。

特にスティーブン・ショアの『Uncommon Places: The Complete Works』という写真集の1970年代のアメリカの風景には、アメリカの小都会やスモールタウンを旅行する際に感じる郷愁のような雰囲気が見事に切り取られている(一部、カナダの風景もある)。簡素で退屈ともいえる一角に、アメリカの空気が濃厚ににじみ出ているのだ。

「Stephen Shore: Uncommon Places: The Complete Works」:ハードカバーの写真集

Amazon | Stephen Shore: Uncommon Places: The Complete Works | Individual Artists

コメント